作者:月半

本文字数:3255字

建议阅读时间:10分钟

当粤港澳三地共同打造区域性品牌赛事时,十五运会在跨境办赛和参赛方面的经验和成果将转化为“赛事遗产”,让大湾区的体育产业在未来持续受益。

上周末,11月15日上午,备受大众关注的十五运会马拉松比赛降下帷幕,代表宁夏队出战的何杰以及代表云南队出战的张德顺分别夺得男女子组金牌。

不过金牌之外,更让外界关注的是本届马拉松赛事背后的深层意义——这是全运会历史上的首次跨境马拉松。来自22个省(市)的73名马拉松好手在深圳湾大桥上奔跑,跨越深港两地,这一幕成为了中国马拉松行业的又一个里程碑事件。

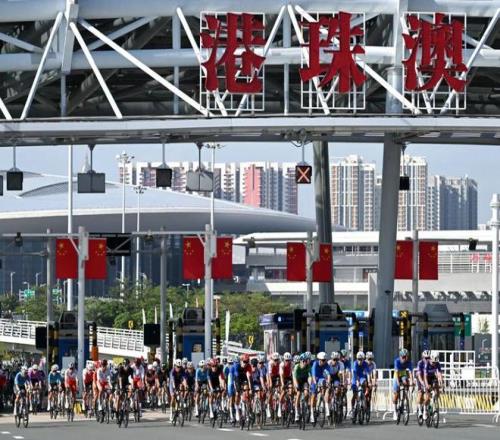

除马拉松外,11月8日率先举行的公路自行车,是本届全运会仅有的另一个跨境竞赛项目。相比起马拉松赛事,公路自行车项目覆盖的范围更大——参赛选手需要在珠海、澳门和香港三地间穿梭。

公路自行车参赛运动员在全球第一跨海大桥港珠澳大桥飞驰的画面,注定成为大湾区融合发展的标志性一幕。在赛后的媒体采访里,参赛者无一不对能够在这项国家超级工程上竞技感到自豪。

珠海赛区执委会副秘书长闵云童在接受新华社采访时表示,这项跨境赛事不仅仅是一场比赛,也象征着三地协同办赛的新模式,更是大湾区融合发展的缩影。

事实上,从十五运会官宣由粤港澳三地联合承办的那一刻起,大湾区融合发展注定将成为本届赛事的独特名片。不管是创新性的跨境赛事、便捷性的通关流程、十五运会组委会建立的“1+4”的粤港澳联络机制,还是由广东木棉花、香港紫荆花、澳门莲花“三花瓣”组成的同心礼花的会徽图案,都让大湾区展现出强大的凝聚力和向心力。

大湾区融合发展不仅体现在十五运会的组织和举办上,更深深地将这种理念烙印在每一位参与者与观众心中,成为巩固提升粤港澳大湾区高质量发展的动力来源。

在体坛经济观察看来,十五运会的举办是2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》战略的最新生动实践和阶段成果展示,其成功举办更标志着粤港澳大湾区有望将进入发展的新阶段。

特别是在“十四五”规划收官之年的宏观背景之下,粤港澳三地承办十五运会的这段宝贵经验与经历,将会为这个世界湾区城市集群的未来发展,注入更强劲的动能。

“激情全运会,活力大湾区”

“激情全运会,活力大湾区”。这不仅是本届全运会的主题口号,更是粤港澳大湾区蓬勃发展的生动写照。

十五运会是全运会历史上首次走进香港与澳门,这将成为粤港澳大湾区发展历史的注脚。举办一场大型体育盛事,不仅是当地体育事业的成果展示窗口,背后还蕴藏着赛事促进当地经济和社会发展的机遇。

根据《粤港澳大湾区蓝皮书:粤港澳大湾区建设报告(2025)》显示,2024年粤港澳大湾区经济总量为14.79万亿元人民币。这一数字仅次于日本的东京湾区,领先美国的纽约湾区和旧金山湾区。

如此庞大的经济体量,为十五运会的举办提供了坚实的物质基础,同时也反映出粤港澳大湾区在区域融合过程中展现出的强大经济活力和发展潜力。体坛经济观察在日前的十五运会市场开发专题文章上,就阐述了粤港澳大湾区如何推动本届全运会赞助规模创下历史新高。

在粤港澳大湾区的区位因素作用之下,十五运会不仅是一场属于中国的体育盛会,更成为促进粤港澳进一步交流合作、推动区域经济协同发展的重要抓手。借助赛事筹备和举办过程中的实践,让人员、物资、信息等要素在三地之间加速流动,进一步加深了彼此之间的联系和依赖,为粤港澳大湾区未来的融合发展开拓了更为广阔的空间。

体坛经济观察认为,创新性的十五运公路自行车以及马拉松赛事,正是粤港澳大湾区探索深度融合的先行案例。通关就是跨境办赛的挑战点之一。

譬如在本届十五运会的马拉松赛事,就采用了智能化查验系统,为运动员、裁判员和保障人员配备专用手环,沿线部署人脸识别等技术设备,通过智能化和信息化设备确保“无感通关”的体验。

深圳海关行邮监管处行李物品监管科科长陈云辉表示,针对深港跨境马拉松项目,海关积极参与完善通关方案、优化查验设施设备,创新采用“前置查验+闭环管理”监管模式,保障赛事“零延时、零接触、零等待、无障碍”,是全运会历史首创性探索。

在未来,当粤港澳三地共同打造区域性品牌赛事时,十五运会在跨境办赛和参赛方面的经验和成果将转化为“赛事遗产”,让大湾区的体育产业在未来持续受益。

“硬联通”与“软连接”

“要想富,先修路。”这是一句经典的中国民谚,也是粤港澳大湾区能够释放出巨大经济动能的关键。

国家级工程港珠澳大桥缩短了粤港澳三地的时空距离,深中通道打通了珠江口自然地理屏障,虎门大桥和南沙大桥则是加速了深圳、广州与佛山这三座广东省GDP前三城的经济交流,加上“地铁化运营”的广东城际铁路,更加方便与快捷的交通出行方式打破了时空与物理的间隔,极大地促进了粤港澳大湾区的经济、商贸与人文往来。

“早上在广州喝个早茶,中午到深圳吃个光明乳鸽,下午去香港喝个下午茶。”粤港澳大湾区“1小时生活圈”逐步从发展愿景成为生活现实,交通基础设施加速互联互通,为经济持续快速发展提供了强有力支撑。

如果说发达的交通基础设施构成了粤港澳大湾区的“硬联通”,那么“科教文体旅”等产业的协同发展,则是这里的“软连接”。

从十五运会的开幕式上,我们就能够感知粤港澳大湾区文化交融的特征——观众们耳熟能详的香港顶级歌手刘德华和容祖儿领衔表演阵容,经典曲目尽显岭南文化的同根同源,生动诠释“湾区同心”的协作精神。

“体育搭台,经济唱戏”的模式再一次在十五运会上得到展示。事实上,在十五运会举办之前,粤港澳大湾区在科教文体产业领域的合作已经持续加深。

以体育为例,港澳地区运动员常常受制于训练场地以及训练资源,而广东恰好拥有全国领先的训练场地以及训练资源,因此不少港澳运动员都曾经或长期在广东进行训练。

还有一个切面,能够反映粤港澳大湾区在体育产业的“软连接”——赛马是香港体育产业的重要标志之一,而香港赛马会也长期助力广东体育事业发展。

位于广州市从化区的香港赛马会从化马场自建成后,已经成为了众多赛驹的首选训练地。据香港赛马会统计,2024-2025年度香港赛马季共有440匹赛驹在从化马场接受训练。

除了赛驹的训练合作外,香港赛马会还在从化马场设立人才训练基地,面向内地招收骑师,希望借助内地广阔的人口和教育体系,为香港赛马行业持续输送人才。

文旅层面,更不用说粤港澳三地的区位优势——这里既是中国对外的南大门,更是坐拥多座国际化都市。香港的文化艺术内涵,澳门的休闲娱乐体验,加上广州、佛山和深圳等拥有各自的城市特色,常年吸引众多海内外游客莅临。

根据香港旅游业界预计,十五运会期间将吸引超过10万人次旅客来港,带动餐饮、零售及酒店业消费热潮。而澳门旅游局局长文绮华此前表示,预计今年访澳旅客量可达3800万至3900万人次。

以发达的完善的交通网络作为“硬联通”,结合以强大经济活力和同根同源岭南文化等构成“软连接”,这种区域一体化的融合发展模式借助十五运会东风,用以前所未有的速度和深度,推动着粤港澳大湾区迈向更加紧密的融合发展新阶段。

1+1+1>3,大湾区城市集群优势互补

将时针回拨到2019年2月,《粤港澳大湾区发展规划纲要》政策印发,彻底吹响了粤港澳大湾区的高速发展号角。

这份《纲要》的出台,为粤港澳三地的协同发展指明了清晰方向。自此,三地充分发挥各自在资源、产业、人才等方面的独特优势,开启了深度合作、优势互补的新征程。三地携手共进,形成了强大的发展合力,共同推动着粤港澳大湾区朝着国际一流湾区和世界级城市群的目标稳步迈进。

在体坛经济观察看来,十五运会的落地是《纲要》在体育领域的具象化表达,体现着粤港澳大湾区能够实现1+1+1>3的协同效应。

十五运会的举办,为粤港澳大湾区体育产业的深度融合搭建了绝佳平台。通过赛事的筹备与举办,三地在体育场馆建设、赛事运营、体育人才培养等多个方面展开紧密合作。

作为国际金融中心之一,香港拥有领先的金融产业集群优势,譬如内地优秀的体育企业可借助十五运会作为交流平台,吸引更多国际金融机构关注;澳门成熟的“体育+旅游”融合模式,释放了十五运会的赛事经济效益;广东拥有强大的体育制造业基础,以及辐射全国的庞大体育消费市场......

粤港澳大湾区三地优势互补的合作模式,不仅提升了粤港澳大湾区体育产业的整体竞争力,更带动了相关产业的协同发展,进一步放大了1+1+1>3的协同效应,为区域经济发展注入新的强劲动力。

科比vs奥尼尔完整视频

科比vs奥尼尔完整视频

当24号与34号在屏幕里重逢指尖划过屏幕,科比vs奥尼尔完整视频开始播放。二十一世纪初的斯台普斯中心扑面而...

2026-01-29 男篮世界杯西班牙对澳大利亚直播

男篮世界杯西班牙对澳大利亚直播

哨声未落,传奇已续终场哨响,记分牌定格。西班牙男篮的球员们相拥庆祝,而澳大利亚的将士们则沉默伫立。这场通...

2026-01-29 LPL明日首发公布:坚毅+登峰!是WBG三连胜还是JDG复仇

LPL明日首发公布:坚毅+登峰!是WBG三连胜还是JDG复仇

体育资讯01月28日称 LPL明日首发公布,明天将迎来两场Bo3,坚毅组NIPvsTT,登峰组WB...

2026-01-29 官方公布马年春节系列皮肤宣传片:超纯正中国风,11位英雄获新皮

官方公布马年春节系列皮肤宣传片:超纯正中国风,11位英雄获新皮

体育资讯01月29日称 英雄联盟官方公布了踏雪寻梅系列皮肤、龙马烈焰系列皮肤...

2026-01-29 LOL官推提问:近两年的S赛亚军,2024BLG和2025KT谁更胜一筹

LOL官推提问:近两年的S赛亚军,2024BLG和2025KT谁更胜一筹

体育资讯01月28日称 LOLESPORTS官推更新图片并提问,“两支队伍距离全球总决赛...

2026-01-29